★2010年5月7日(金)〜10日(月) 「中山道、和田宿〜下諏訪宿〜塩尻宿〜本山宿」

<5月7日(金)中山道前泊(上田駅〜和田宿・本亭旅館泊>

5月7日(金)夕刻、長野新幹線・上田駅改札口に降り立ったのは、清水・西・村谷の3名。

雨が降り続く上田駅前のイトーヨーカ堂で地酒と、バス中用の缶チューハイを買い込み、16時35分発の長久保行きバスに乗車する。

車内は、下校時の男女高校生たちばかり。最後尾で缶チューハイを舐めながら聞いていたが、女性が元気なのは我ら年代と同様だった。

長久保バス停で町営コミュニティバスに乗り換えて、17時50分に上和田バス停で下車、目の前の本亭旅館に先月に引き続き荷物を降ろした。

食事前に一風呂浴びようとしたら、ご主人が車で送ってくれるというので甘えて楽をする。数年前に鎌倉から当地に来て、そのまま落ち着いたとのことだった。

前回と同じふれあいの湯は、食事時とあって空いていて、明日以降に備えて手足を伸ばして浸かることができた。広いガラス窓から和田峠方面が一望できる。

ビールは我慢して(既に新幹線車中でも飲んできた)雨がすっかりと上がっている坂道をのんびりと下る。道脇の花を撮影していた地元の主婦からも激励を受ける。

橋を渡りきった草むらに、雨でぬれた肌を乾かしている?シマヘビがいた。

7時前から夕食。本日は我ら3名だけ。例によって山菜尽くしのヘルシーなオカズがテーブルに一杯だ。瓶ビール2本で平らげ、残りは部屋で村谷持参のウイスキーに乾き物。折角購入した地酒の4合ビンは手付かずで、早めに就寝した。

<5月8日(土)和田宿〜和田峠〜下諏訪宿・御柱祭り見物→電車で塩尻駅>

午前7時、たっぷりと睡眠をとった3名は、しっかりと朝飯を平らげて8時前に出発。

文字通り雲ひとつない青空の下、宿はずれまで緩やかな坂道を500mほど上る。

鍛冶足交差点が、日本橋から50番目の和田の一里塚。本日は何度も出会うことになる国道142号線を横断する。

依田川と並行する旧道に入ると静かだが、再びR142に合流する。まだ営業前のドライブインが数軒続く辺りが牛宿と呼ばれた立場(茶屋)があった所。

1時間ほどで、馬頭観音の地点から旧道に入る。杖持参の清水以外の2名が、落ちていた木々から手ごろな物を探し当てたまではよかったが、肝心の分岐点を見逃してしまい、そのまま立派な林道を直進した。いつまでたっても出てこない51番目の唐沢一里塚に、間違いに気づいて大幅に時間をロスしてしまった。

再び原点に戻った頃には日差しが随分強くなってきた。

男女倉と由緒ありげな地名の先で、新旧国道と分かれていよいよ山道へ。

何度も沢を越えて、緩やかな足元が優しい立派な歩道を着実に上がる。

石畳が多くなってきたがすっかり乾燥していて何の雑作もなかった。

久々にR14と合流し、ドライブイン東餅屋へ12時前に入った。

連休から営業を開始したというご主人によれば、下諏訪までの間の旧道で唯一開いている食事処とのこと。先月餅つき機械の手入れ中に怪我をしたという指は痛々しかったが、江戸時代から碓氷峠と並び名物だった力餅を今も提供している貴重な存在だ。

力うどんを食し、スタミナ用に8個入りの力餅を購入した。

頂上まで1キロ強の上りは、ビーナスラインを3度も横断するが、本日は御柱祭りで諏訪市内に車が入れないので空いていた。

1時過ぎ、中山道最高地点(1,600m)の和田峠・古峠に到着した。

あまりの好天で木曽の御嶽山や富士山は見えなかったが、雄大な景色に回り道の疲れが吹き飛んでしまった。

ここから西餅屋跡までの1.5キロの下りは、登りとは打って変わって急で曲がりくねっていて杖なしでは歩けない。ここを上ってきた和宮一行の労苦が実感できた。ただ、諏訪市教育委員会が立てた標識は親切。

西餅屋跡でR142に合流。国道を直進するコースが一般的だが、我らは敢えて本来の旧道を行く。涼しい川沿いの散歩道で快適だった。お陰で西餅屋の一里塚跡も見られた。

砥川の手前で再び国道へ。長い下り坂だが、だんだんと諏訪大社春宮が近づいてくる。久々に自販機を発見し、めいめい飲み物を購入。

右手の清掃工場の下側に54番目の一里塚跡がある筈だが、適当な道がなくて省略。工場の余熱を利用した六峰温泉は休業していた。

岡谷へ向かうトンネル前では若い警官が通せんぼしていて、車の列が切れて、我らには好都合。

700mほど旧道を歩いて出てきたところに「ゆき散や 穂屋のすすきの 刈残し」という難解な芭蕉句碑がある。

すぐ先の左手が、春宮用の木落とし坂。何やら大勢の人がいて、丁度最後の御柱を街道に下ろし終わったところだった。ここから約3キロの春宮まで、住民総出で4本の御柱を曳いて歩く行事が見られてラッキー。

まる6年に1度の盛大なお祭りに圧倒される。

この日ばかりは、法被を着ない街道ウオーカー風情が春宮に入ることは叶わず、遠くから手を合わせて明日以降の無事を祈願した。

すっかりと盛り上がっている地元の人から下諏訪駅への近道を教えていただき、ようやく塩尻方面に向かう中山道に着くと、ここでも大名行列らしい盛大な祭りの真っ最中。

そこを通過して何とか電車に乗り込み、塩尻駅へ。今日と明日の2日間お世話になる、ビジネスホテル中島へ5時過ぎにゴールインした。

汗と塩だらけの身体を熱いシャワーで清めてから、夕食へ。ホテルで聞き出した情報を頼って、メインストリートの魚民に入店。最初の生ビールの旨さは格別だった。

部屋に戻り、上田から運んできた日本酒4合ビンも空けて、今夜も熟睡した。

<5月9日(日)下諏訪宿〜塩尻峠〜塩尻宿>

1泊朝食付き5,100円にしては整ったビジネスホテル中島の朝飯に満足して、9時10分、昨夕とは逆に電車で下諏訪駅に向かう。

車中は早くもはっぴ姿で祭りに向かう人々で込み合っていた。定刻より3分遅れて9時33分、下諏訪駅に着いたが、まるで平日の朝の新宿駅並みの混雑だった。

朝方、八王子からあずさに乗ってきた吉田と合流。本日も入場制限が厳しそうな諏訪大社春宮・秋宮への参拝は諦めて塩尻宿へ向かうこととした。

駅前広場の御柱?の前で記念撮影し出発。

街道筋に戻ったが早くもヒノキの巨木に乗せられた神輿を担いだ行列が次々とやってくる。

我らも持参のカメラで撮影しまくった次第。

沿道でひときわ目立つエプソンの振る舞い酒にも、本日の距離の短さを口実に手を伸ばしてしまう。真澄ともう一つの銘柄があったが、流石に各自1杯ずつ。

国道20号線と分かれて旧道に入ると静かだが、各地区の休憩所が彼方此方に設けられていて、早くも出来上がっている人もいた。明治維新を目前に控えた混乱期を象徴する魁塚を通過。

参道との分岐点には警備の人々もいて、昨日の事故が再発しないように気を引き締めていたようだった。

砥川や用水路を過ぎると次第に坂道が急になってくる。

国の重要文化財になっている渡辺家住宅に寄り道する。

伊那街道との交差点近くで、昼食用のコンビニを探す。丁度買い物に行くという健脚そうな老女?に教えてもらい、広いスーパーで夫々好みの品を仕入れることができた。

再び街道へ戻って56番目の東堀の一里塚を通過。

横河川という珍しい川を越える大橋の上から左手に、諏訪湖が初めて見えた。

これが本日の絶景の連続の皮切りだった。

明治天皇が休息された茶屋本陣跡は、他と比較しても格段に立派で、当地の豊かさが偲ばれる。

この辺りは今井姓が多く、土地の名前にもなっている。

いよいよ本格的な登り坂。快晴ながらもそよ風があって大助かり。鉄道・国道・旧道がほぼ並行しているが、われらの中山道が最も高い場所を通過する。

諏訪湖の全貌ががすっかり見渡せる地点から、一段と急傾斜になったが、常日頃スポーツジムで鍛えている西に引っ張られて、昼食予定の石船馬頭観音に到着した。高い木々に覆われて日が避けられる拝殿の軒下に腰を下ろす。

昔の旅人たちにも絶好の急速場所だったろう、などと話しながら、各々昼食を取り出す。清水&村谷はしっかりと缶ビールを購入済。最後は吉田のデザートを分け合いながら終了。

西が見つけた裏側の絶景ポイントからは、雪を被った八ヶ岳が隅から隅まで見渡せた。

階段下の金明水を忘れずにペットボトルに詰め替えて出発。

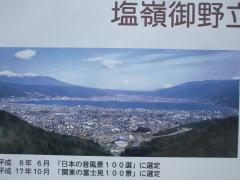

急な登りをクリアーして、標高1,000mの塩尻峠に到着した。後は下るだけだ。

明治天皇野立所跡がある絶景ポイントには、2階半建ての展望台があり、疲れを物ともせずに全員登った。

東側は諏訪湖を挟み右手には、富士山・北岳・甲斐駒ヶ岳が、左手には八ヶ岳、将にパノラマ状に広がる。

少し高い西側の展望台は、右手から大天井・槍ヶ岳・奥穂高岳・木曽の御嶽山が同様にパノラマだ。

峠好きな村谷だが、過去最高の眺め+天候に大感激。

丁度上がってきたご夫婦にお願いして記念撮影を済ませた。

下りは急だったが、和田峠とは比較にならず順調。またも今井家と明治天皇御膳水。

57番目の東山一里塚を通過し、一旦R20に出て、少し先で再び旧道に入る。

高速道路の先で首塚・胴塚の表示があり寄り道した。

塩尻宿に入る。

重要文化財・堀内家は補修工事中だった。

国道153線を直進すると塩尻駅だが、明日の行程を少しでも減らそうと清水の提案で旧道を更に進む。

右手の大門神社(紫宮八幡宮)の大ケヤキはすこぶる巨大だった。

JR線踏切が見えたところで、ひとまず中山道歩きは終了し、目抜き通りへ右折。

昨日お世話になった魚民前を通過し、塩尻駅近くのビジネスホテル中島にゴールイン。

シャワーを浴びてから、外出。午後5時のチャイムと同時に、昨夜とは河岸を変えて養老の滝系の居酒屋に入店した。なかなか気が利くお嬢さんの勧めで、メニュー・味・値段も満足いく一夜だった。

<5月10日(月)塩尻宿〜日出塩駅>

前夜の疲れ?も見せず、塩尻駅前・ビジネスホテル中島の食堂に集合。しっかりと昼食を平らげて本日の行程について協議する。

午後から次第に天候が崩れてくる見通しのため、午前中に足場の良い駅まで進むことで一致した。

標高が700mを上回る高原地帯とあって、今朝も玄関の受付前には石油ストーブが焚かれていた。

江戸時代には女性の通行が厳しくチェックされたという塩尻だが、通勤の車ばかりで全く人が通らない旧道を我ら4人だけが歩き出す。

JR中央線の踏切を越えると、右手は長い、長い昭和電工の工場が続く。8時の出勤時間が近く、次々に工員さんたちがマイカーを降りて入門する。

工場が切れると直ぐに平出一里塚。まだ59番目で半分にも達していない。

この先はるかに国指定史跡になっている平出史跡公園があるが、先を急ぐ我らは経験者の清水の話で間に合わせた。

右手に雪を被った高山が出現する。村谷が今秋、松戸兄らと登頂を計画している常念岳から槍ヶ岳が待ち受けていた。

これから当分長いことつかず離れずの関係になる中央西線の踏切を横断する。かっては大動脈だったが、特急電車も1時間に1本は走らなくなってしまい、寂しい限りだ。

右手に広々した敷地の長野県中信農業試験場。すぐさきに60番目の一里塚跡。

平出の交差点先で国道19号線と別れて旧道に入る。かって、「信濃の分れ去れ」と呼ばれた善光寺道との分岐点を通過、何れは北国街道もやりたいが・・・

大田の清水を越えると洗馬宿のプレートが右手に出てきた。いよいよ木曽義仲の本拠地に入ってきたようだ。

洗馬駅は無人駅だった。「船場煮」とは大阪の丁稚さんの賄い飯だと思い込んでいたが、当地で北陸道を経由して持ち込まれた塩漬けのサケやブリを煮込み大根などを加えたのが発祥というそうだ。

本陣跡の先に、「貫目改所」があって、往来荷物の積載量超過をチェックしたそうだが、担ぐ馬に配慮したのではなく、徴収する通行料のためと吉田が指摘した。

左手の洗馬公園に芭蕉句碑「ついばれの わたくし雨や 雲ちぎれ」があり、フリークの村谷が撮影したが、本人の作か否か疑問という。

国道と合流した右手のコープ長野は配送所で昼食の調達はできない。

本山宿に入る。

東海道と同様に、中山道も大火にあった宿場が少なくないが、次の本山宿は幸い古い家並みが残っていて、各家に屋号の札が下がっていた。

特に、立派なうだつが並ぶ町並みは、明治天皇もじっくりと鑑賞されたに違いない。家並みが直線でなく段々になっているのが特徴だが、参勤交代時に頭を下げる手間を省いたためという説もあるのが興味深い。

宿はずれでR19と合流する。時刻は11時に近い。陸橋でJR線を越えると、芝桜が眼前に展開する。

左手に日出塩一里塚。京へ71里・江戸から61里だ。

立派な寺域の長泉院に参拝する。まだまだ春の花々が満開。

無人の日出塩駅で休憩。

この先の贄川駅まではかなりの距離が残っているので、次回に先送りすることとして、打ち止め。

11時58分発の電車に乗り、塩尻駅で下車。

駅舎下の蕎麦屋で昼食&土産を調達して、帰京の途についた。

次回は、再び塩尻駅・ビジネスホテル中島に集合し、日出塩駅からスタートする予定です。(村谷 記)

このページのトップに戻る

前のページへ 後のページへ

.

.

.