★2009年7月7日(火)「高円寺と善福寺川」

<梅雨の晴れ間の公園・緑道(笹塚〜方南町〜高円寺〜善福寺川緑地〜西永福)さんぽ >

梅雨空が何処かに行ってしまったような京王線・笹塚駅改札口に、集合したのは、左近・田幸・村谷の3名。

先ずは駅前の玉川上水緑道へ。

青空まで出てきたが、心地よい西風に迎えられて元気に歩き出す。

代田橋まで一駅を京王線と並行して歩き、環状七号線を潜り抜け、ゆずり橋から涼しげな水辺に沿って京王線をもぐり、甲州街道へ出た。

すぐに小道に別れ、新泉小学校、専修大学付属高校脇を通過し、弘法大師石柱から文殊院に入る。

お大師様にこれ以上お天気がよくならないようにお祈りし、坂道を下って神田川に出た。

この暑いのに、われらと同様に長寿と健康を両立させたい老人たちが散歩中。お互いにご苦労様です。

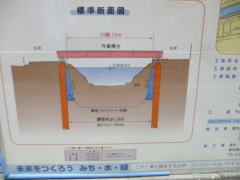

環七の手前ではまだ河川工事が続いていたので迂回路を経て横断、上水橋で神田川とはお別れする。

小河川の跡らしい小道を北上するとすぐに東運寺に出る。厨子王が山椒大夫に捕らえられて釜茹でにされそうになったときに仏様が身代わりになって助けてくれたその釜があった?ことから釜寺というそうだ。

境内には、住職が中国で孔子の子孫から頂戴した樹木も植えられているなど、由緒が豊富なお寺だった。

方南通りに突き当たったところで左折、環七を方南町交差点で再び横断し、すぐにまた小道に入る。

堀之内橋で善福寺川を渡った頃から気温がぐんぐん上がってきたが、幸いにも西風が吹いてきて何とか前に歩を進める。

見覚えのある堀之内厄除け祖師・妙法寺の立派な山門が見えてきて、門前のサミットストアで昼食の買足しを行ってから参拝を済ませた。

三度、環七を横断して12時に蚕糸の森公園に到着、涼しげな木陰で待望の昼食とする。

左近が朝茹でてきてくれた枝豆などヘルシーなつまみと、よく冷えた缶ビールのコラボレーションが何とも言えない幸せな気分にさせてくれる。

まだ、行程も半ばなので神輿を上げ、東京メトロ丸の内線・東高円寺駅横で青梅街道を横断し、桃園川緑道へ入る。

四度、環七を横断して、名刹 高円寺へ。都会を忘れさせる静謐さに身をおいて、暫しの休憩。

一旦緑道に戻ってから、馬橋児童公園伝いにまたまた小河川跡らしい小道を南下し、待望の善福寺川へ到着。

戦災に遭わなかったらしい高い木々に囲まれた川沿いの緑道は、今の時期には最高の涼風を提供してくれる。

道行く人々も皆、爽やかな顔つきだった。

和田堀公園との境界線になる白山前橋で水辺とお別れし、閑静な住宅街を抜けると、京王井の頭線・西永福駅商店街。

らーめん亭に入り、生ビール・餃子などで軽く打ち上げて散会した。(村谷 記)

このページのトップに戻る

コース

京王線・笹塚駅〜玉川上水緑道〜(甲州街道を横断)〜文殊院〜東運寺(釜寺)〜妙法寺〜東高円寺駅〜(青梅街道を横断)〜桃園川緑道〜高円寺〜善福寺川緑地公園〜京王井の頭線・西永福駅

<合計歩行時間 約3時間>

前のページへ 次のページへ

今日は七夕、

清水兄の本日の作品を発表します(*^_^*) 禁、転載

清水さんの800字文学館(企業OBペンクラブ)のページへ

「竹原 かぐや姫」

小道 周帆

この小径を歩きたかった。中学を卒業した今、一人だけでここへ来てみた。

『人は人 吾はわれ也 とにかく 吾行く道を 吾は行くなり』

哲学者 西田幾太郎先生の言葉が刻まれた碑を前に、ごく自然に手を合わせた。

哲夫は自分の名前を意識し出した小学生のときに、父親から「哲とは道理に明るいこと、人間の行なうべき正しい道を意味している。そんな正しい賢い人間になって欲しいとして名付けた。哲学ということでもある」と説明を受けた。そして京都には哲学者が考えながら歩いた小径があることを聞いた。それ以来、哲学の小径を歩いてみたかった。

昨年の修学旅行が京都であり、哲夫は密かにそこを通るだろうと期待したが、銀閣寺には行ったものの、その傍にある哲学の小径には寄らなかった。それだけに中学生から一歩大人に近づく今の機会には何としても訪れてみたかった。竹原から呉線で三原に着いて、新幹線に乗るのを節約して在来線で京都までやってきた。

父親から聞いていた哲学の小径は今や京都の名所になっており、多くの人が訪れることもあって、その名も「哲学の道」になっていた。疎水の流れと東山を臨みながら、静かに、そして深く考えながら歩くには小径のほうがいいような気がした。幸い桜の開花には早いことから、人も疎らで、西田幾太郎先生の気持ちになって、これからの哲夫の人生をどう生きるかを考えながら歩いてみた。

あれから十年。嶋田哲夫は竹原市職員の若手のホープとして、「安芸の小京都・竹原」ブランドを目指したプロジェクトの企画マンとして活躍している。

人が集まらないと街にはならない。人が集まる魅力ある街づくりをどう行うか。これがプロジェクトの基本テーマであった。

哲夫が最初に手懸けたのは、竹原市民が郷土に誇りを持つための教育宣伝活動だった。それには哲夫自身が意外にも竹原の歴史を知らなかった反省がある。言い訳がましいが、誰からも街のことを教わっていないのだ。そこで、先ずは竹原の小学校に副教材として『竹原を知ろう!』と題した小冊子を配布し、ホームルームの時間等で活用してもらおうと考えた。

教育委員会は大賛成してくれたし、商工会議所、歴史民俗資料館、観光協会、町並保存センター等々は協力を申し出てくれた。問題は現場の先生方であった。

「そんなことは学校教育の現場でやることではない。郷土愛すなわち愛国心高揚を狙う勢力に利用されるだけだ」と教職員組合の幹部が言い出した。この影響もあって、趣旨は理解しながらも賛成だと言い出しにくい雰囲気があった。

「自分たちの住んでいる街のことを知るのは日本史や日本地理を学ぶことに通じますので、私は賛成です」と答えてくれたのは、今春、広島大学教育学部を卒業して竹原中央小学校に赴任したばかりの高木美穂先生だった。

そこで、本年度は実験的に高木先生担任の四年三組のホームルームでこの小冊子を使った授業を行なうことになった。哲夫がゲスト講師を務める関係で、高木先生と何度か打合せをした。雑談の中で、高木先生は京都出身だと判り、広島大学に入学し、嬉しいことに卒業時には安芸の小京都・竹原に奉職したいと希望したそうだ。さらに京都の小学校時代に使った副読本ことを語ってくれた。

『私たちの京都』という小冊子が一年生のときに配られたそうで、その最初の文章を今も覚えていると言う。

私たちの京都は千年の都です。日本の首都東京はまだ百年です。その名の通り東の京都です趄趄

この言葉で示される通り、京都市民は東京への対抗意識の強さが判る。その具体的な面白い話を高木先生はしてくれた。

「嶋田さんは京都駅のアナウンスを聞いたことがありますか?」

「京都に行ったときには聞いていると思いますが・・・」

「列車の紹介をどうアナウンスしていましたでしょうか」

「特に意識をしていなかったのですが、あまり印象に残っていませんので当り前にアナウンスしていたのでは・・・」

「京都駅では『東京行きの列車』とアナウンスしています。決して『上り列車』とは言わないのですよ。京都の人は上りというのは京都だと思っていますからね」

「そういえば一部の人でしょうが、皇居だけを京都に移転すればという提言をしているのを思い出しました」

「京都人によれば、移転ではないのですね。仮住まいからお帰りになるという感覚ですよ」

京都人の郷土意識、時には日本の中心思想があるなと感じながら、高木先生の話から気づいたもう一つのことは、小冊子のタイトルだ。『竹原を知ろう!』では、余りにもズバリであり、竹原を知らないことを前提にしているように感じられた。ここは素直に京都に倣い『私たちの竹原』に改定しようと考えついていた。

次に高木先生は、四年生が対象なので文章は平易に、そしてイラストを多く使って欲しいとの要望が出された。

早速、高木先生の意見を踏まえながら小冊子の中味の検討に入った。協力を頂ける関係者に執筆依頼をしたところ、ありがたいことに誰もが張り切って書いてくださった。

ただ難点は文章が長く、あれもこれもと書かれたために、小冊子どころではなく、立派な郷土本が出来上がる感じがした。しかしこれだって凄いことだと思った。やはり郷土への愛着の強さを感じ、改めて別の形で出版したいと考えた。

今回は取り急ぎ、簡単な内容に徹して作成し直してもらった。

《竹原のはじまり》

竹原は平安時代に京都・下鴨神社の荘園地として開拓されたのが始まりです。当時から竹の多い所であったことから竹原荘と名付けられたようです。その関係もあって賀茂郡竹原町となり、昭和三十三年の町村合併で竹原市になりました。京都との縁が深いことから安芸の小京都といわれています。

《竹原の繁栄》

荘園でスタートしましたが、中世には港としての役割も果たして来ました。竹原が大きく飛躍したのは江戸時代です。

新田開発に熱心に取組んでいましたが、海のそばは土壌に塩分が多く稲作には不適でした。そこで塩田に転換したのです。

これが竹原の繁栄の基礎になりました。塩田での良質な塩を港の活用により全国各地に送ったのです。

本町通りにある松阪邸や吉井邸の豪華な商家建築は、その繁栄を示す貴重な町人文化を今に伝えています。

《竹原の寺院》

竹原には京都東山と同様に東の山の手に沿って、長生寺、西方寺、照蓮寺があります。いずれも歴史のあるお寺ですが、中でも西方寺の観音堂普明閣は京都清水寺の舞台に模して建てられたものです。竹原の市街地を一望できると共に瀬戸内海を見渡せます。

《竹原と頼山陽》

頼山陽は江戸時代後期の歴史家で、その著書『日本外史』は史書であり歴史物語で、近代日本への運動に与えた影響は極めて大きいといわれています。その祖父惟清は紺屋(染物業)を営む町人で、旧宅は今も本町通りに残っています。ここへは度々山陽が訪れており、山陽の第二の故郷とされています。また、大小路にある「春風館」は山陽の叔父頼春風(医者)の邸宅です。

《竹原の竹並木》

竹原の市の木は竹です。街のみんなで竹を育てようと、竹の並木道を作りました。二千五百メートル以上続く街路竹は日本一です。そして「たけはら竹まつり」が開催され、数万人が訪れます。

そこでは竹原の美しく澄んだイメージとかぐや姫のかれんなイメージがよく似合います。

伝統工芸品としての竹細工については、皆さんの総合学習の時間などを利用して竹細工づくりに取り組んでいただきます。

小冊子を作り終えると、いよいよ実験授業の始まりだ。哲夫はホームルームの時間四十五分をこの小冊子を軸にスライドも交えながら児童に話しかけ、興味を持たせる工夫をしての大熱演であった。

こうして子供たちに郷土愛を目覚めさすと同時に、高木先生と親しくなったことにも大きな喜びを感じていた。

当初はそれほど意識していなかった高木先生の存在が日を増す毎に気になりだした。プロジェクトの成功という任務を全うするだけに止まらず、高木先生が目を輝かしてくれることにやりがいを強く感じるようになっていた。

これが恋愛感情というものかもしれないと、物思いに耽る日が続いていた。とはいえ、狭い街だけに慎重にも慎重な言動が必要とされると自戒していた。

そんなある日、高木先生から電話が掛かってきた。

「実は、明日クラスみんなで写生をすることにしました。テーマは私たちの竹原です」

「それはいいですね。この間学習した内容を絵に現わすことによって再確認できますね。グッドアイデアですね」

「写生場所は町並保存地区にしました。お忙しいでしょうが、嶋田さんにも顔を出していただくと嬉しいのですが・・・」

「解りました。授業で話した手前もありますから喜んで覗かせていただきます」

この誘いは、哲夫が予想もしていなかっただけに、あたかもデートに誘われたかのような気がして嬉しくて仕方がなかった。高木先生との距離が一気に縮まったように思え、その日は一日中落ち着かなかった。

翌朝、町並保存地区に出向くと黄色い帽子を被った一団が町の通りあちこちに座り込んでスケッチをしていた。中には絵を描くことよりも走り回る元気者もいた。何よりも子どもの周りに街の老人たちが集まって、話しかけている様子がいい感じだ。

竹原の町並保存地区は、住んでいる人たちの協力で成り立っており、みやげもの屋が軒を連ねている観光目的とは違うことから、こうした風景こそが大切だと思った。

あれこれと児童の動きに目配りしている高木先生は、すぐさま哲夫を見つけて駆け寄ってきたように思え、何だか嬉しくなった。

「お忙しいところ、ありがとうございます。昨日の授業では改めて小冊子を使っておさらいをしましたので、写生する場所は子ども達が決めてきたようです」

「なるほど、小冊子に写真の出ていた蔵の残る西芳寺前に五、六人いますね。それに西芳寺の舞台を見上げる所にも。あそこは構図的にはいいですが、書き方が難しそうですね」

「そうですね。どんな絵が描けるのか楽しみです。それに嶋田さんが宣伝されていた頼山陽のお祖父さんの所にも行っていますよ」

「頼山陽に憧れて勉強しようという気持ちだと嬉しいですね」

「お家の人に聞いてきたようで、竹原の商家の特徴になっている竹原格子のスケッチばかりを描いている子もいます。これは予想外でしたわ」

「明日は竹原の町並の写生だと家で話して、いろいろと聞いたのですね。親子の会話に竹原の街が出てきたことがいいですね。写生学習の狙いが広がったようで、これはいい」

「おやおや、次の企画案が出てきたみたい」

「ええ、写生をする機会がないだけに、市民写生大会も考えてもいいかも知れません」

「これを機会に嶋田さんもお描きになったら・・・」

「いえいえ、とんでもない。恥をかくのが精一杯です」

高木先生と軽口を叩きながらも、子ども達が重要伝統的建築物群保存地区を持つ竹原に誇りをもってくれると、安芸の小京都ブランドが内部から湧き出してくるように思えた。

事実、江戸時代の活況を再現しようとしスタートしたプロジェクトは市民のみんなが支え、協力しているからこそ、竹原を訪れる人が従来に比べて飛躍的に増えている。

呉線という一時間に一本のローカル線ながら『瀬戸内マリンビュー号』を走らせ、活性化させようとJRも力を入れてくれている。また、芸陽バスは広島から高速道路を利用して一時間ごとに高速バス「かぐや姫号」を運行している。さらには移転した広島空港からは僅か二十五分と地の利も良くなった。

それだけに、竹原の町並保存地区の散策だけなら一時間もあれば出来てしまうことから、今まで多くの案を出し、活力の出るようにとイベントを次々に行なってきた。

五月の「たけはら竹まつり」、七月には「たけはら七夕まつり」、八月は「たけはら夏まつり花火大会」、そして十一月には「たけはら憧憬の路」を催しており、広島県の町おこしのモデルといわれるようになった。

そうしたことを生み出す活気のある部署で仕事できることに哲夫は満足し、やりがいを感じていた。さらに高木先生と親しくなれ、互いに好感を持っていることは間違いないだけに、哲夫の人生設計が着々と進んでいくように思っていた。

一方、高木先生は教師生活のスタートが希望通りの竹原中央小学校という幸運に恵まれ、積極的に実験授業「私たちの竹原」を受け入れ、充実した一年を送っていた。嶋田が好感を持っていることも判っており、このまま竹原の教育界に一生を捧げる予感がしていた。

三月、来年度の「私たちの竹原」授業の打合せに竹原中央小学校を訪れた哲夫は校長先生から耳を疑うようなことを聞かされた。

「嶋田さんはあるいはご存知かもしれませんが、高木先生が三月末退職することになりました」

「えぇ、何も聞いておりません。どうしたんですか、信じられません」

「詳しいことはご本人から聞いてください。私どもも必死で説得しました。教育委員会からも慰留するように強い要請がありましたが、高木先生の意志は変わりませんでした」

「‐‐‐‐‐‐」

「間もなく授業を終えて戻られますから、嶋田さんからも説得ください」

「高木先生、お陰様で『私たちの竹原』は来年度、実験授業から正規授業に組み込まれることが決定しました。その打合せに参りました」

平静に、冷静に、落ち着いて、落ち着いてと自分に言い聞かせながら、何気ない素振りで高木先生に声を掛けた。

「正規授業になって、本当に良かったですね。そのことで嶋田さんにお話したいことがありまして・・・」

このあと、校長先生の計らいで応接室に入っての打合せになった。

「お話しって?」

「せっかく正規授業になったのに大変申し訳ないのですが、新年度は担当できませんので・・・」

「えぇ!」

「実は、嶋田さんをはじめ、校長先生にも教育委員会にもお詫びをしなければなりませんが、今月末で退職することになりました」

「どうしてですか、安芸の小京都・竹原に勤務になったと喜んでおられたのに、僅か一年でお辞めになるとは・・・信じられません」

「私も信じられないのです」

二学期の終わりも近づき、通知票の作成で忙しい毎日を過ごしていた頃、夜遅く京都の母から、そしてその翌日には父から電話が掛かってきた。

「今年は帰ってきなさい。いつまでも縁を切ったようなことをしていてはあきませんえ」

「お父さんもお母さんも歳を取ってしもた。ゆっくり話をしたいんや。正月休みは帰っておいで」

美穂は広島大学に入学後、一、二度は帰っていたが、ここ二年間は全く帰っていない。帰っても両親と話す機会は今だけではなく、小学生時代からなかった。

日本舞踊のお師匠さんや家庭教師の先生、それに年配の仲居の郁さん、植木職人の辰吉さんが、美穂の話し相手であった。

両親は忙しすぎるのだった。四月は桜、五月は葵祭り、七月は祇園祭で、八月には大文字、秋は紅葉、師走は忘年会、大晦日は八坂神社のおけら詣り、そして正月は初詣と、毎日のようにある京都の行事の度に、昔からの馴染み客がやってくる。

美穂の家は数百年続いた高級老舗割烹旅館だ。哲学の道から南禅寺に入る東山の麓にその旅館がある。広い庭と粋を凝らした建物で、文人の常宿としても有名で、川端康成をはじめ多くの作家がここに逗留して小説を書いている。

両親の期待は美穂が跡を継いで、若女将になってくれることであった。美穂は古くて格式張ったこの街、この業界が好きになれず、親に相談しないまま、敢えて京都から離れた広島大学に受験した。

親への反抗というよりも、決められたレールに乗るだけというのに抵抗があった。そして何よりも、見かけの装いとは違い、高慢さと京女の底意地の悪さに我慢がならなかったのだ。母のようにはなりたくなかった。

母親は美穂が安芸の小京都・竹原に居ることから安心していた。美穂の血には京都が流れており、偉そうなことを言っても京都とは縁が切れないのだ。いつか必ず説得して見せると、強い自信と信念があった。

子どものころから、ええベベ着て、踊りもお琴も、お華もお茶も、書道に歌も詠めるようにしてきた。とても田舎での小学校の先生では物足りなくなって、きっと京都に戻ってくるに違いないと確信していた。

歳の瀬の京都はいつもに比べて静かだった。京都駅からのタクシーは東山通りを上り、八坂さんの大晦日・新年に向けての装いを横に見ながら通り過ぎ、南禅寺界隈に掛かると、新年を京都で迎える人々に備えた緊張感が醸し出されていた。これだけは竹原では味わえない古都・京都独特のものだと思う。

旅館の敷地から少し離れた所に実家がある。忙しい時だけにお手伝いさんがいるだけだろうと、「ただいま!」と声を掛けた。

「いやぁ、帰ってきてくれたか。お帰り、疲れただろう」と、奥から出てきたのは父だった。

「お父さん、どうしたの?」

「さすがに今日はお客さんをとらずに、大晦日と正月に向けての大掃除中だ。父さんは居ないほうがいいだろうと、ここで休養だよ」

「そういえば、本館でお母さんの指示している声が聞こえそうね」

「そらそうだよ、お母さん居ての老舗旅館だからね。部屋の掛け軸も一枚一枚由緒ある新年用のものに換えないといけないし、花瓶だってそうだよ。どれもこれも美術館に展示できるような価値のあるものばかりだからね」

今日の父はとても優しく美穂に話しかけてくる。

「美穂もこんな中で育ったのだから、随分堅苦しい思いをしただろうね。お父さんだってそうだよ。京料理の修業に来ただけだったのに、先代の旦那さんに見込まれて、『娘と一緒になって、この旅館を守り抜いて欲しい』と頼まれたんだから・・・」

父は若かった頃を思い出しているようだった。

「働いたよ。料理の腕を上げるのは当然だけど、同時に大学にも行くように命ぜられて、歴史、美術、文学の勉強をしたよ。先代は『一流の料理人は最高の教養を身に付けないと、食材が可愛そうだ』とよくおっしゃっていたからな」

そして真顔になって語り出した。

「どうだろう、美穂。この古めかしい旅館を継ぐというのではなく、日本の文化、とりわけ脈々と受け継がれてきた京都の良さを次代へ伝えるという役割というのは・・・これは誰でもができるというものではないんだ。この高梨家に生れた者がしなくてはならないのではないのかな」

一息ついで、

「お母さんだって、この仕事が大好きのように見えるけれど、内心はどうだろうか。いろいろと確執が生じたこともあったのではないかな。父さんとの結婚だってそうかもしれないよ。だけど、高梨家に生れたことで、自ずと従おうと考えて今日まで来たのだと思うよ」

美穂は何も言えなかった。

親子揃っての夕食は久し振りで、何だか恥ずかしい思いもあったが、跡継ぎについての話は一切出ず、母の優しい口元が大変印象的だった。それは美穂にとって、初めて見る母親の顔だった。

哲夫には、数百年続いた老舗旅館を他人に委ねることは先祖が許さないとの強い働きかけに抗しきれず、また自分自身でも京文化を守る運命のようなものを感じたと話した。

哲夫はその話を聞きながら、十年前に一人で歩いた哲学の道を思い出していた。

『人は人 吾はわれ也 とにかく 吾行く道を 吾は行くなり』

そして、高木美穂かぐや姫が京の都に召し上げられるように、月夜に旅立つ様子が浮かんできた。

吾は、一体どこに行こうとしているのだろうか。(完)

このページのトップに戻る